情報公開

大中 Lab

生徒一人一人の興味関心を探究する学習活動として大中ラボをスタートしました。

大中ラボでは…

新しい時代を自ら切り開いていく人を育てます。

よく見聞きし、よく考え、よく行動する活動です。

1 自分の知りたいこと・やりたいことを追究します。

2 実際に体験活動をして確かめます。

3 八丈島という環境がスタート/ゴールであることを意識します。

4 自分なりの表現の仕方で発信します。

5 グローバルな思考、未来志向をめざします。

第1部 序章 大中ラボ誕生 第1章 大中ラボ始動! 5/10 第2章 大中ラボ 小さくて大きな一歩 6/10,29 第3章 大中ラボ 足元を確かめながら 第4章 研究発表 終章 旅の終わり 第2部

終章 旅の終わり

令和5年3月4日(土)学習発表会

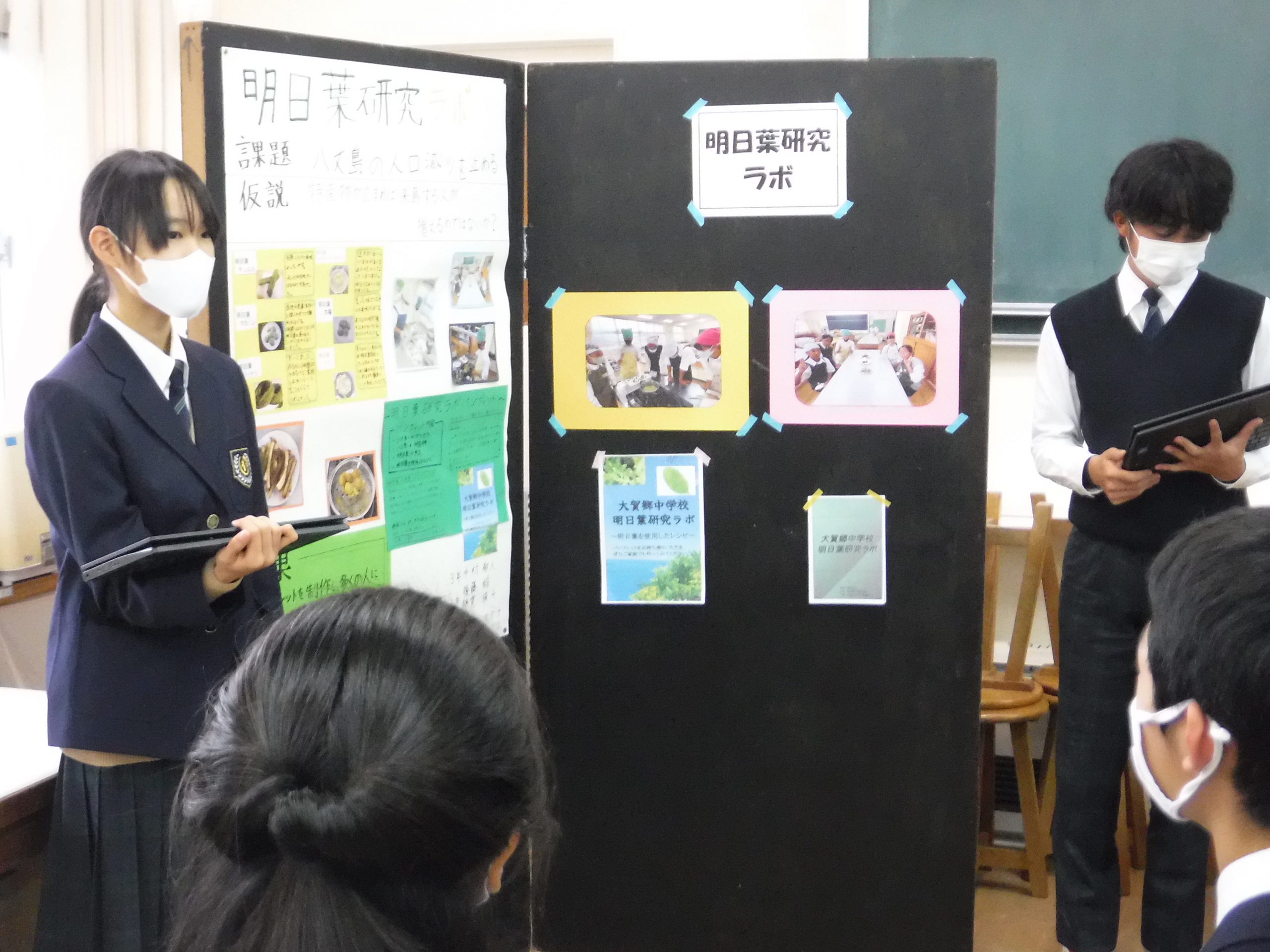

今年の学習発表会は教科等の舞台発表を減らし、研究発表会でのポスターセッションで評価の高かったラボ・個人の発表をあらためてブラッシュアップして発表しました。

さらに内容が整理されて見ごたえのある立派な発表でした。ここまで到達するのに本当によく考え、時には実際に学校を出て取材や実証に取り組みました。生徒からも「仮説はこれでいいか?」とか「本当に検証したといえるか?」といった言葉が聞かれ、今までの学校の景色と変わって来たなぁという実感をたびたび受けました。さらに教員もはじめは想像もつかないような活動だったけれど、指導として何が求められ、生徒にどのように寄り添うことが必要なのかの理解が深まりました。

そこで新たな課題も明確になってきました。

- 集団としてより個人としてのテーマ設定が探究へのモチベーション維持には必要

- テーマを「八丈島」に関連付けることを必須にしたとき、検証しきれない

- 生徒が探究するための時間の確保が必要

- 中間地点での情報共有を計画しておく

- 仮説を丁寧に設定しておかないと活動できない

…などなど、これらの課題はこの大きなチャレンジに踏み込んだからこそ得られたご褒美だと思い、次年度の新たな旅のために備えよう。

ともあれ、1年間、生徒の取組にワクワクが止まらない日々でした。

第4章 大中ラボ 研究発表

令和5年1月27日(金)八丈町教育研究奨励校発表会

この日のポスター発表に向けて各ラボでは実証・検証に取り組んできました。八丈町の広報に島内在住者の意識調査をするためのアンケートリンクを掲載していただいたり、スーパーあさぬまの店頭でミニコンサートをさせていただいたり、ビジターセンターや空港にフォトスポットを設置したいただいたり、他にもたくさんの御協力を八丈町や地域のみなさまにいただきました。そこから得た学びを生徒は生き生きと与えられた時間の中で発表することができました。

協議会の中では生徒数名がパネリストとして登壇し、当日講師をしてくださった福井大学半原准教授の進行で進められたパネルディスカッションで多くの参観者の前で大中ラボのおもしろさや難しさ、達成感を話してくれました。

第3章 大中ラボ 試行錯誤

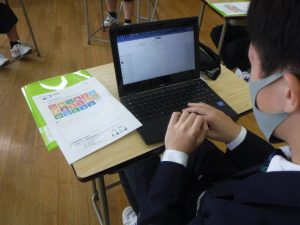

ラボごとに探究学習が始まりました。

個別のテーマ設定をしてそれぞれに企画書の作成や関係する方への取材に精力的に活動するラボもあれば、丁寧に地域の実態を調査するラボ、ラボとしての共通テーマ決定に合意形成がなかなかはかどらないラボなど、それぞれに明確な違いが出てきました。そこで各ラボの様子をお昼の放送で発表し、互いの取組からヒントを得たり自分の進め方への振り返りを行うことになりました。

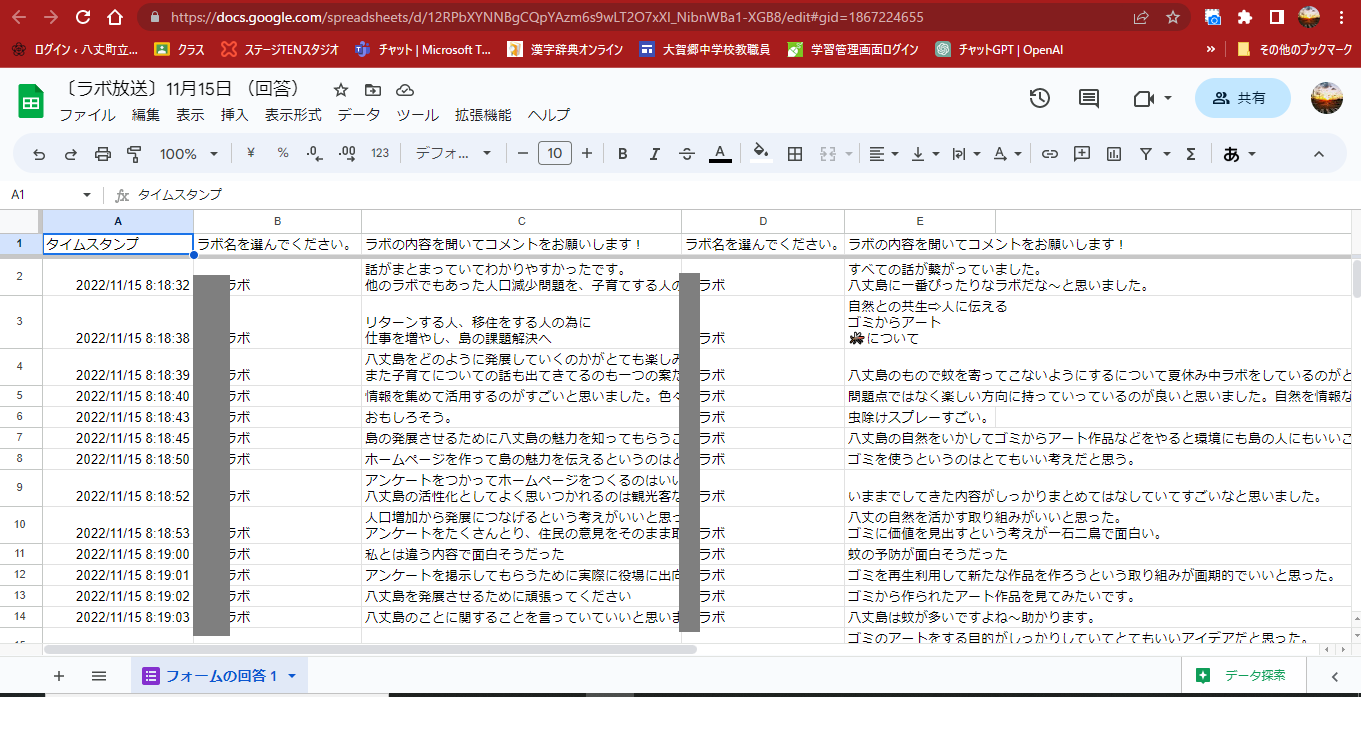

令和4年11月15日(火)~18日(金)

生徒は放送を聞いてフォームに感想を記入します。回答はリアルタイムでスプレッドシートにまとめられ発表者は確認できます。

第2章 大中ラボ 小さくて大きな一歩

令和4年6月10日(金)

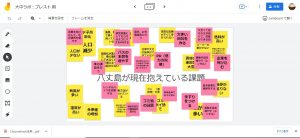

大中ラボ第2回は各ラボでのブレーンストーミングと計画立案を進めました。ラボによっては早速地域へ出て取材活動をしていたところもありました。

大中ラボ計画書 のコピーこんな感じで11のラボが動き始めました。生徒はもちろん教員も初めての試みなのでみんなで知恵を絞りながら進めています。八丈島の自然や文化など身の回りにあるものをきっかけとして研究してみよう!テーマがうまく見つからなかったら、自分の興味・関心をベースにしてそれを八丈島に還元しよう!…ということでスタートかゴールを八丈島に関係づけるつもりでいたのですが、どのラボも地域の課題解決に真剣に取り組んでいる様子です。

↑島内でパーソナルジムを経営している方のところへ「体づくり・運動ラボ」をテーマにしているラボが訪問しました。

<進行中のプロジェクト>

| ラボ | テーマ |

| 古典・文学ラボ | 人口の減少/街灯問題 |

| 地理・歴史・産業ラボ | 人口(特に若い人)の減少/観光から移住へつなげる |

| 統計・調査ラボ | 伝統文化の継承/人口減少を食い止める/人口を増やす/移住者を増やす |

| 自然・生き物・サバイバルラボ | 八丈島の自然を活かしたアクティビティの充実/八丈島における自然との共生 |

| 外国語・コミュニケーションラボ | 人口減少のストップ!外国人に八丈町をPRしよう! |

| 音楽ラボ | 学校外でLIVE |

| アートラボ | 観光と環境/もっと観光客を増やす/美しい自然を守る/雨を好きになる |

| 体づくり・運動ラボ | 雨の日に活用できるスポーツ施設を考える/ 高齢者の健康に役立つトレーニングや施設を考える/ 島の活性化のために島外から人を呼べるスポーツイベントの企画/ 島内のサイクルマップ作製 |

| 技術ラボ | 八丈についてのボードゲーム制作 |

| 料理・保育ラボ | 八丈島の特産物を使ったスイーツ類の研究 |

| 職業ラボ | カフェ経営 |

テーマは今後さらに細分化・具体化していきます。

平成4年6月29日(水)

大中ラボ特別講義として、環境省地球環境局の政策企画官の方をお迎えして、身近なエネルギー問題にいかに取り組むのかお話をしていただきました。自分たちの思いを実現するうえで、さまざまな立場の人の見方や考え方に寄り添うことなど生徒にとっては新鮮な考え方を学ぶことができました。

八丈島のエネルギーについて、生徒は自分の問題として考えを深めているようでした。また、自分のテーマを解決していくのに多様な視点から考えが必要なことを学びました。

放課後は、教員の研修として「アントレプレナーシップ教育」について角川ドワンゴ学園N高企業部の先生からオンラインで探究学習の進め方についてレクチャーを受けました。教員もここまで進めていく中で疑問に思ったことや不安に感じていることがたくさんあったので、研修の中でたくさんのヒントをいただきました。

第1章 大中ラボ始動!

令和4年5月10日(火)6校時 各ラボに生徒が分かれ、第1回のミーティングを実施しました。

実施の前に生徒に向けて校長からメッセージを送りました。

5月10日

大中ラボのしくみについて…

| ラボ | 生徒の興味・関心のある分野ごとの集団です。 |

| 担当教員 | 研究の進め方の指導・助言、関係機関との連絡補助をします。 (問題解決について「教える」ことはしません。) |

| テーマ | 八丈島での暮らしの中から課題を決めます。 または、深めているテーマを八丈島の暮らしに還元します。 |

| 授業 | 考え方、計画の立て方を学んだり、互いの研究状況を報告しあったりします。 |

| サポーター | 島内・島外問わずアドバイスを待っています! |

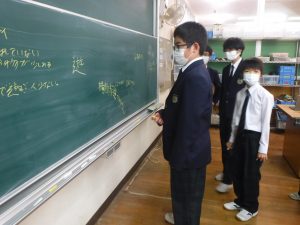

第1回はラボごとに八丈島の課題についてのブレインストーミングをしました。一人一人が考えをジャムボードに掲示したり、黒板にみんなで書き加えたりしながら、自分の取り組むテーマを模索しました。今後の見通しを立てているところまで進んだラボもあるようです。

序章 大中ラボ誕生

大中ではこれまで「総合的な学習の時間」で地域の文化を学ぶ郷土学習ー郷土料理・八丈太鼓ー(平成22年度~)や「八丈再発見」(平成30年度~)・「PDCAサイクル学習」(令和2年度)に取り組んできました。3年生には八丈高校へ進学するにあたり高校の授業である「八丈学」へ強く関心をもっている生徒もいます。

そこで、生徒一人一人が地域を基盤にして継続的に自分だけのテーマに取り組む時間をもつことにより、学ぶ楽しさや達成感を得られる活動を設定することにしました。

大中ラボ導入まで探究学習に初めて取り組む教員も多いので事前研修を実施しました。

大中ラボガイダンス/事前研修